对于1.4亿中国糖尿病患者而言,“吃饭”曾是道难解的题。传统主食的高血糖生成指数(GI)就像定时炸弹,让“吃饱”与“控糖”不可兼得。

如今,由我校食品学院丁文平教授团队与上海久降堂食品科技有限公司联合研发的“久降堂”糖友主食,正用科技创新为糖尿病患者重绘餐桌蓝图。尚普咨询集团最新市场调研显示,该系列产品已连续六年稳居糖友主食全国销量榜首。双方联合开发的高直链淀粉小麦系列主食被选为2025年央视春晚特供食品。

糖友主食受市场追捧

早在2003年,丁文平教授团队就发现:小麦麸皮等谷物加工副产物中的膳食纤维因较强的吸水溶胀性,食用后可以增加饱腹感,减少能量的摄入,同时,当中含有的天然多酚类物质能抑制淀粉酶的活性,从而控制血糖。

为了实现粮食资源的高值化综合利用,团队与上海久降堂食品科技有限公司等多家企业合作,推动产业化功能性主食的开发。

“一开始,我们曾将小麦膳食纤维制作成咀嚼片,以保健品的品类推出,可产品的市场反应一般。”团队成员、曾在粮食加工企业工作的常宪辉博士说,当时就想到,把膳食纤维等功效性成分跟米面结合开发主食产品,也许更受消费者欢迎。

2014年,校企双方开始开展糖尿病患者健康主食的研发,并主打推出了苦荞面条等系列产品。2018年,全系列产品迎来爆发式增长,迄今累计服务800余万糖尿病患者。

科研解锁控糖奥秘

2021年,基于前期合作基础和高血糖群体膳食需求,学校与上海久降堂食品科技有限公司联合成立了“低血糖生成指数(GI)食品联合研究中心”,致力于开发低GI主食。

常宪辉介绍说,市面上并不乏针对高血糖群体需求的相关产品,但品质和功效却参差不齐。有的打着无糖食品的幌子,产品虽然没有添加葡萄糖、蔗糖等甜味物质,但主要原料可能仍以精制米面为主,含有较多的易消化淀粉,食用后很快被消化吸收,迅速转化为葡萄糖,仍然导致血糖的升高;有些打着杂粮食品的招牌,但其中杂粮含量很低,并不一定能达到低GI食品的标准,也起不到有效控制血糖的作用。

为科学回答如何控糖、更好开展低GI食品研发,团队凭借在谷物加工、食品科学、营养学等领域的深厚专业知识,围绕主食营养成分、消化吸收机制及对血糖的影响规律等进行了深入研究,并系统阐释了通过原料、外源添加、可溶性膳食纤维、精深加工等开发低GI主食的技术路径。相关科研成果于2024年4月发表在食品领域国际顶刊《Trends in Food Science & Technology》(影响因子15.1)。

做好吃的糖友主食

“如何在控糖的基础上改良加工适宜性,调控主食的品质、口感,丰富主食的品类”成为新一轮亟待解决的问题。

低GI原料或成分的加工适宜性都比较差。比如,面条在生产时面絮难以压延,制成的面条容易断、糊汤,馒头发不起来、表面粗糙、弹性差、没嚼劲……对此,团队需要进一步分析各种原料或成分的物理和化学特性,找到合适的预处理方式,降低加工难度,提高适口性。

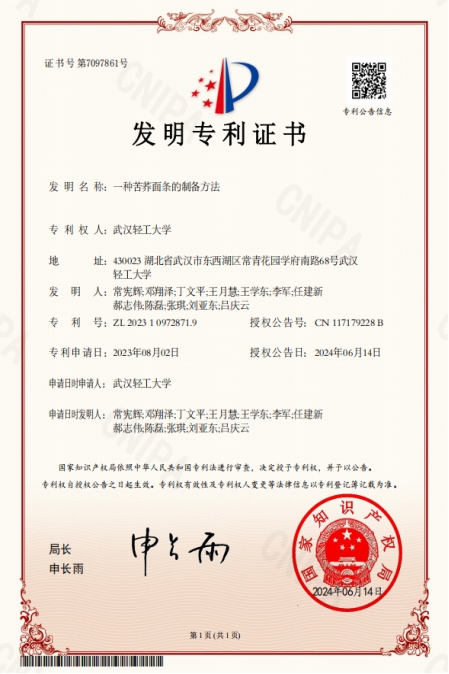

针对苦荞面条口感差、消费者接受度低的问题,校企双方进行联合攻关,通过超声波辅助熟化、感官交互风味改良等技术,全面提升了苦荞面条的食用品质,相关技术也获得了国家发明专利(ZL 2023 1 0972871.9)。

在丰富低GI主食品类方面,团队还跟多家企业联合研制了糙米米线、营养复合挤压米等产品,近期与上海久降堂食品科技有限公司又陆续开发了高直链淀粉小麦面条、面包、蛋糕、桃酥等产品,为高血糖人群提供了更多的主食选择。

“科研最终要回归人间烟火”丁文平透露,接下来,将进一步聚焦产品加工适应性、适口性、品类、群体细分等方面,不断推进理论创新和方法创新,产出具有国际影响力的标志性成果,让高血糖人群重拾吃饭的幸福感,既守住健康底线,更留住人间至味。